新闻中心

NEWS CENTER

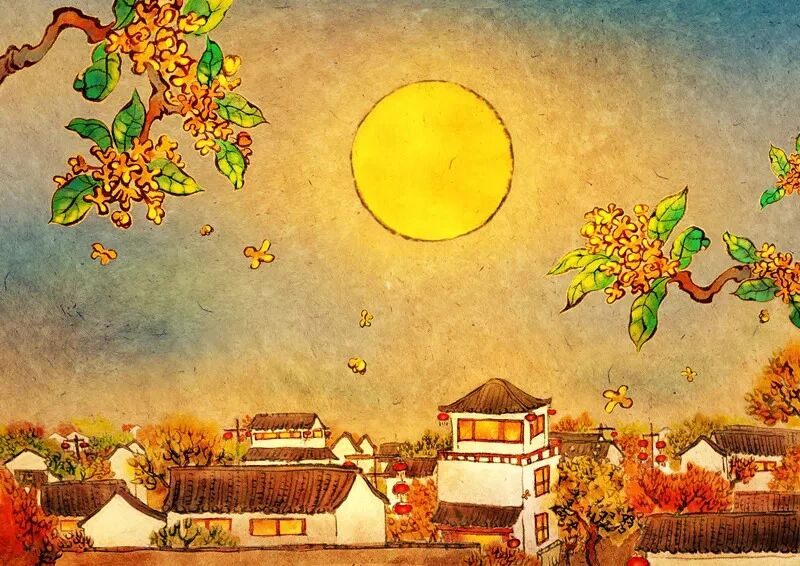

人月两团圆丨海湾人的中秋记忆①

概要:

前言

又是一年中秋至

家人团坐,分吃月饼,共赏明月

是中国人独有的浪漫记忆

做团圆饭、赏花灯、猜灯谜……

来自全国各地的海湾人

对“中秋”有着不同的难忘记忆

恰逢中秋,

海湾人有的坚守岗位、有的回家团聚

他们提笔写下自己的中秋回忆

让我们一起赏析

这些温暖的中秋故事……

01 难忘的“妈妈牌”月饼

中秋时节,暑热消散,凉意渐浓,一轮明月高悬夜空。中秋佳节是团聚的节日,而今年我在企业坚守岗位,无法回家和亲人共度中秋。

“庄工,我们反应异常,需要分析一下PVC黏数。”临时任务打断思绪,我立刻进入工作状态,打开激光粒度仪,加入适量浆料,分析pH……“浆料pH、粒径都正常。黏数正常,一切正常。”忙完一切,同事递来了一个月饼,望着手中的月饼我陷入了回忆。

“宝贝儿子,你想吃什么馅的月饼?”母亲微笑着抚摸我的脑壳,我抬起头,想了想:“我想吃咸肉的。”奶奶朝我竖起大拇指:“孙子,还是你会吃。”母亲笑得更灿烂了:“去二楼帮妈妈把咸肉拿下来吧。”我学着电视上的警察立正稍息敬礼:“yes sir。”

二楼晒衣杆上的咸肉经过风吹日晒已经变小了很多,小时候的我一直以为咸肉好吃到老天爷来偷吃了。肥肉部分已经白转黄,呈现出一种天然琥珀感,瘦肉粉变黑,7肥3瘦黄金比例,谁吃谁迷糊。

妈妈左右开弓,擀面杖滚过面团的瞬间,麦香与油香交织成团。折叠、擀开、再折叠,重复三次的仪式,这是让面皮产生千层酥的古老秘密。妈妈的拇指在边缘按压出螺旋纹路,黑芝麻与糖粉在石臼里跳着圆舞曲,核桃仁的碎末像金箔般点缀其间,当滚烫的麦芽糖浆注入,所有食材像是突然获得生命,黏结成闪着琥珀光泽的馅料团。

妈妈不断翻动馅料降低温度,包馅时将面皮在掌心旋转成小碗,然后放入烤箱,月饼表面刷的蛋液慢慢变深,金黄光泽如初升的朝阳。大约20分钟后,伴随着诱人的香气,酥皮月饼出炉了,奶奶熟练的用毛笔写上一个福字,我从一堆中精准锁定了咸肉的那个,掰开月饼,浓浓肉香久久不散。

又逢月满人间时,独在异乡,我更加想念妈妈做的月饼。但我明白,我和同事们在岗位上坚守,保障生产正常运行,又怎么不算是另一种形式的圆满中秋呢?

(海湾化学 庄志炜)

02 寄往菏泽的月光

中秋的月亮爬上天际时,我总想起菏泽老家屋顶的那方露台。母亲会提前在晾衣绳上挂起串好的红灯笼,灯影落在父亲刚擦过的八仙桌上,摆着的酥皮月饼还带着纸包装的麦香——那是菏泽老字号“米家点心铺”的招牌,每年这时,父亲总会骑车穿过两条街去买月饼,说我从小就爱啃这掉渣的甜。

记忆里的团圆饭总从傍晚开始。母亲炖的羊肉汤在煤炉上咕嘟作响,撒一把本地的香菜,热气裹着肉香飘满整个小院。我家堂屋的灯亮到很晚,家里人在院子里支起小桌,摆上我爱吃的酱牛肉、凉拌藕片,满香四溢的羊肉汤,还有刚从井里捞出来的西瓜。我跟父亲搬着小马扎坐在葡萄架下,“八月十五的月亮要等云散了才亮。”父亲总喜欢笑着说这句,果然没过多久,月亮就从云层里钻出来,把院子照得像铺了层银霜。那时候我还笑父亲,说他讲的“月亮里有桂树”是老故事,可现在隔着千里,倒格外想听他再讲一遍。

如今在外地工作,再难凑齐一桌子人。昨天给家里打电话,母亲说已经买好了我爱吃的酥皮月饼,父亲在电话那头补充:“露台的灯笼也挂好了。”挂了电话,我望着窗外的月亮,突然想起小时候总缠着父亲举我看月亮,他说月亮里的桂树,和老家后院的那棵一样香。

此刻提笔,月光正落在信纸上。我想告诉父母,我学会了炖羊肉汤,只是总差一味家乡的香菜。虽然今年中秋不能回家,但我会把思念折进月光里,寄往菏泽——那里有我最圆的月亮,和永远等我团圆的人。

(海湾化学 张炎康)

03 明月照归途

每年中秋节,都是我心底最期盼的日子。对在外工作的我而言,这是为数不多能卸下工作、奔回家乡的节日,也正因这份 “回家聚”的盼头,中秋在我心里,是刻着“团圆”二字的念想。

中秋当天的团圆饭,是家里雷打不动的固定仪式,大家都会放下手头的事一起忙活。妈妈手剁肉馅做的肉丸,咬开是紧实的肉粒裹着鲜汁,我从小爱吃的各种爱吃的馅料水饺,褶子里藏着她特意多放的虾仁。最动人的从不是菜有多丰盛,而是每一道菜端上桌时,妈妈总念叨“你去年说想吃这个,今年特意多做了点。”家人围坐在一起,聊些家长里短:邻居家的孩子考上了大学,老家的果树结了满枝果子,我说说工作里的小事,爸妈听着偶尔插句嘴。暖黄的灯光落在每个人脸上,那一刻,所有在外的奔波都像被这顿饭熨帖了。

饭桌上的热闹还没散去,妈妈早已端出了藏着的惊喜——那是她提前几天就备好的自制月饼。小时候,每到中秋前一周,家里的面盆就会被搬出来:妈妈揉着面团,我总凑在旁边帮着递馅料,有豆沙、五仁、莲蓉、咸蛋黄,每一种都代表了不同的祝福。那时候家乡的规矩,是把月饼切成小块,和亲友一起分享,一块月饼递过去,伴着“中秋快乐”的问候,团圆的意头就传开了。

家乡的中秋夜,月亮总显得特别圆、特别亮。吃完晚饭,全家会搬着小凳子坐在院子里,或是爬上平房顶,月光洒在地上,像铺了层薄薄的银霜,一切都变得那么柔和。小时候,我总缠着奶奶讲月亮的故事,听她讲嫦娥奔月、玉兔捣药,眼睛盯着月亮,总觉得能看见广寒宫的影子。长大后,故事听得少了,更多的是和爸妈聊心里话:我说说工作里的难题,他们讲讲家里的近况,偶尔沉默时,就一起望着月亮,没人说话,却觉得心里特别踏实。

中秋节,不仅仅是一个传统的节日,它更是一个象征,象征着团圆、温暖和希望。无论我走多远,只要中秋的月亮升起来,心里的思念就会顺着月光飘回家乡。愿每个人都能在这轮明月下,找到属于自己的团圆。

(海湾精化 刘本旭)

04 中秋的味道

九月的风刚带起一丝凉意,老妈就打来电话:“你爷爷奶奶下周就来,你爸已经去菜市场订了散养鸡,还说要跟去年一样,给你炒最辣的那一锅。”挂了电话,办公桌上的日历在“中秋” 那里被我圈了又圈,心里的期待像泡在温水里的糖,慢慢化开。

假期去车站接爷爷奶奶时,爷爷一只手里拎着行李箱,另一只手里拎着老式的五仁月饼,一看见我就往手里塞:“龙泉月饼,还是咱老家的月饼最香。”奶奶则拉着我的手念叨:“城里的楼真高,好在咱家阳台能看见月亮,跟老家桥上那轮一样亮。”我笑着帮他们提行李,听爷爷讲路上的见闻,奶奶不时插一句“别让你爸妈做太多菜,吃不完浪费”。熟悉的唠叨声里,满是回家的暖意。

中秋前一天,厨房就成了家里最热闹的地方。老爸系着老妈平时带的围裙,蹲在地上处理鸡肉,刀刃剁在案板上发出“咚咚” 的声响,每一下都透着力道。“散养的鸡就是不一样,你看肉多紧实。”他抬头冲我笑,额角沁出细汗,我赶紧递过毛巾,顺便帮他把青红辣椒切成滚刀块。老妈在旁边蒸着山药,时不时探头过来叮嘱:“少放些辣,你奶奶最近胃不太舒服。”爷爷坐在厨房门口的小凳上,看着我们忙碌,手里剥着花生,偶尔帮着递个盘子;奶奶则在客厅整理月饼,把不同口味的月饼分开放进瓷盘,还不忘给我留几块五仁馅的,说:“你小时候总抢着吃。”

中秋当晚,阳台被老妈布置得格外温馨。她在栏杆上挂了串小灯笼,桌上摆着刚炒好的辣子鸡、蒸山药、红烧肘子……还有爷爷带来的月饼。月亮升起来时,圆圆的挂在楼宇之间,比老家桥上的月亮多了几分热闹,却同样明亮。我咬了口月饼,酥皮落在掌心,还是记忆里的味道,再尝一口辣子鸡,辣味恰到好处,带着老爸掌勺的熟悉口感。吃到一半,弟弟视频打了过来,屏幕里他举着月饼笑:“老姐,我这儿的月饼没咱家的好吃。”爷爷奶奶凑到镜头前,絮絮叨叨叮嘱他注意身体,要好好学习、努力保研。

饭后,我靠在阳台栏杆上,看着天上的月亮,忽然觉得,团圆从不是固定的模样。以前在老家桥上赏月,现在在城里阳台团圆,变的是地点,不变的是一家人的牵挂与陪伴。爷爷奶奶适应了城市的生活,父母接过了操持家事的担子,而我在这样的温暖里,总能找到最踏实的幸福。原来最珍贵的,从来都是爱的人都在身边,爱的味道不变。

(海湾精化 范芮)

05 姥姥的饺子 天上的星

在我的记忆深处,每个亲人都与一个独特的节日紧密相连,中秋节,永远镌刻着姥姥的身影。每当秋风送爽,中秋将至,那份专属于童年的记忆便如潮水般涌来。

那年中秋,暑气未消,月光穿过梧桐树的枝叶,在院子里洒下细碎的光斑,颇有几分归有光《项脊轩志》里 “桂影斑驳,风移影动” 的意境。院角的蝉鸣拖着绵长的尾音,和远处隐约的电视声交织在一起,成了我童年中秋夜最鲜明的背景音。

姥姥带着我在院子里吃饭、看星星。她一边指着天边讲故事,一边让我尝她刚出锅的羊肉饺子。那饺子的滋味,我至今仍能清晰地回忆起来——羊肉剁得极细,葱末切得匀净,姜蓉悄悄藏在馅料深处,既去了腥,又衬出肉的香醇。“瞧见没?那就是织女星,边儿上四颗小星,是她的织布机。”“那儿,是王母娘娘打水的井,她一不小心踢掉了一块砖,所以天上缺一颗星。”姥姥的手指向上指着,指甲总是修得整齐干净。我偎在她温暖的怀里,努力看向那片深邃的天空,却只看见星河漫转,明明灭灭。那样的夜晚,我从未想过,是会有尽头的。

姥姥走后,妈妈有时也会包羊肉饺子。配方一样,步骤也不差,可味道却再也不似从前。我明白不是调味出了问题,而是那双揉面擀皮、遍布老茧却无比温柔的手已经不在了。那个在厨房里忙碌、嘴角总是带笑的身影,也再也看不见。

人总是身在福中而不自知,直到失去之后,才明白曾经拥有过怎样的幸福。如今天空中的星子依旧闪烁,织女仍在纺织,王母的井边依旧缺着一块砖。月光依旧穿过梧桐,风声沙沙,树影摇曳,只是少了一个把我搂在怀里讲故事的老人,少了一种只属于她的、饺子与秋夜气息交织的味道。

那一年天气晚来秋,姥姥和她的饺子、星星与故事,都成了我再也回不去的中秋。

(碱业发展 刘洪刚)

06 月光照见的思念

亲爱的爸妈:

展信安。

当超市货架上堆满各式月饼时,我才惊觉秋意已浓,又是一年中秋。窗外月亮渐圆,案板上揉好的面团还带着温乎气,老家灶台上的烟火气却忽然漫进脑海,我索性停下手里的活,提笔给你们写这封信。

从前的中秋,家里的热闹总从天没亮就开始。爸爸总顶着晨露去镇上肉铺,非要挑带点肥的五花肉,说这样剁出来的丸子才香;妈妈在菜园里忙得脚不沾地,青萝卜削得雪白,豆角掐去头尾,连香菜都要拣最嫩的。我蹲在灶台边烧火,看热油裹着丸子翻出金黄,香味飘得半条街都能闻见,隔壁小妹总扒着门框问:“啥时候能吃?”那时总觉得,团圆饭的香,是爸的刀工、妈的手艺,再加上我烧的火,三样凑齐了才够味。

最盼的还是姥姥烤的月饼。中秋前一天,家里就忙着备料:妈妈在院里炒花生、黑芝麻,哗啦声混着焦香;爸爸去后山摘核桃,回来时满手黑渍,却笑得比谁都欢。到了中秋午后,姥姥在案板上揉面,我凑过去帮着把花生芝麻馅搓成小球,她总笑着说“你搓得太圆啦。”转身却把我做的都放进烤炉。月饼出炉时带着焦香,咬一口掉渣,花生的绵、芝麻的香混着核桃的脆,在嘴里散开。姥姥还会特意留两个印着“团圆”的,说要等月亮升起来,一家人再分着吃。

嫁来平度近二十年,我也学着烤月饼、炸丸子,孩子们总夸“妈妈做的最好吃。”可我心里明白,差的何止是一味调料?是老家的井水,是你们守在身旁的叮咛,是姥姥揉面时那沉稳又温柔的力道。

前些日子视频,看见爸的背好像更弯了些,妈鬓角的白发又添了许多,我一时哽咽。你们总说:“忙就不用回来。”可我懂得,灶上的火、案板上的面,和你们的心一样,一直都在等着我们。

刚给孩子们讲起从前的老家中秋,他们仰头问:“姥姥姥爷家的月饼,也会掉渣吗?”我点点头,眼泪几乎夺眶而出。今夜月亮会如期升起,平度的月光和邹城的一样明亮、一样圆。我会在窗前摆上月饼,就像那些年,在老槐树下一样。

爸妈,天冷了要添衣服,别总为了省钱凑活。等过了这阵,我一定带着孩子回去,帮妈摘菜,陪爸聊天,再吃一顿你们做的团圆饭。

(碱业发展 付翠环)

07 五仁月饼 团圆记忆

又是一年中秋至,提前一周,我们就约好了回家团聚的日子。我今年特意学习了做月饼的手艺,带着五岁的小儿子一起动手,做起我最怀念的五仁月饼。

孩子一听说要做月饼,立刻积极投入进来。从称量配料开始,他就全程跟着、看着,小嘴不停地问东问西:“妈妈,为什么要放这么多糖?”“五仁里边都有什么啊?”还不时告诉我:“妈妈,我就喜欢吃月饼!等做好了,我们要一起和爷爷奶奶、姥姥姥爷分享,好不好啊?”

“好啊,没问题。”我笑着答应,一边包馅料一边顺势给他讲起嫦娥奔月的故事。他听得入神,手里的月饼模具一直紧紧抓着,像是握住了整个中秋的甜蜜。他小心翼翼地将包好馅料的圆团放进模具,轻轻按压一个个印着花样的月饼坯子,成品便像变魔术一样展现在眼前。经过烤箱20分钟的烘烤,满屋飘香,亲手做的五仁月饼终于完成了。

今年,我们带上提前准备的礼盒和亲手做的月饼回家。弟弟一家也一大早就开始忙碌,张罗了满满一桌丰盛的饭菜。刚进门,孩子就迫不及待跑到姥姥跟前,举起手里的月饼盒说:“姥姥,我和妈妈做了美味的月饼,今天带来和大家一起分享!”说着,他拿出一块月饼送到姥姥手里,又依次分给每个人。

“谢谢佳辉!”大家一边回应,一边品尝着我们做的五仁月饼。那一刻,让我忽然想起了小时候。那时每到中秋,家里不舍得买很多月饼,妈妈总会烙上一锅糖火烧,每人分半块五仁月饼、一个糖火烧。一家人围坐在一起,就着清辉月光,分食小小的甜蜜。如今日子好了,月饼馅料五花八门,可唯有五仁月饼,是岁月里抹不去的记忆。

大家围坐在一起,一边吃一边聊着这些年的变化。用老妈的话说:“咱们是赶上了好时代,社会进步了,老百姓的日子也过得有质量!”她笑得眼角的皱纹都舒展开来,那笑容里,有欣慰,有感恩,也有对未来的期盼。

月光如水,静静地流淌过岁月的窗棂;月饼的香甜,则把一代代人的记忆与温情紧紧相连。从半块月饼、一个糖火烧,到如今满桌佳肴、亲手制作的团圆滋味,变的是日渐红火的日子,不变的,是中秋月下始终如一的牵挂与相守。

愿这份人间好时节,长伴你我;愿这缕团圆烟火气,岁岁年年。

(海湾港务 刘爱新)

08 月照家乡念中秋

1989年9月14日,我身着草绿色军装,在淄博周村的营区度过了入伍后的第一个中秋。

白日里,战术操练的呐喊还回荡在练兵场,军装衣角沾着未散的尘土;入夜后,营区褪去激昂,只剩风掠过营房的轻响。战友们静坐在床前马扎上,有人摩挲着家书封面,有人笔尖在信纸上轻划,没人多言,却都被窗外那轮圆月勾着心事,大家的心事各有归处,有的念着西北老家的炕头,有的想着江南水乡的月光,而我的心事,始终系着青岛四流南路的中秋烟火。

借着自由活动的空隙,我往营房后山走。崖边岩石还留着白日的余温,刚坐下,就见同是青岛籍的老乡寻来。伴着山风,话头一下飘回了四流南路。

我说,每年中秋,那条路早被灯会闹热了。街道办和周边厂里搭的灯棚连成长串,兔子灯、荷花灯亮起来,把夜色染得暖融融的。傍晚我跟着爸妈、兄弟们挤在人群里,看踩高跷的队伍穿街而过,彩衣翻飞间满是锣鼓声。等闹到月亮爬高了才回家,刚进楼道就撞见邻居阿姨,她端着月饼盒笑:“是范大哥家三小子回来啦?快拿块青红丝的,还热乎呢!”

战友老乡听了点头笑,说他家离四流南路更近,总跟伙伴追着高跷队跑,跑累了就啃糖球看灯影。说着说着,我们都静了。仰头望月亮,云朵在月下游走,我仿佛又听见了家乡的锣鼓,看见爸妈在灯海里牵我的手,邻居阿姨递月饼的指尖还沾着油香;身旁的老乡也望着月出神,该是想起了同款的热闹。

后来我才懂,那天营区的月亮之所以难忘,不单是因为念着四流南路的灯影与月饼香,更因为这身军装让我明白:我们守着营盘的寂静,正是为了护着千万个“四流南路”的热闹,护着千万家人的中秋团圆。

如今再想起那个夜晚,月光依旧清亮,而那份藏在戎装里的思念与责任,早已成了我心底最珍贵的中秋记忆。

(海湾实业 范新文)

09 饼一圆 家就圆

临近中秋,看着商超里五花八门的月饼,万般滋味涌上心头。在我心里,中秋最惦记的不是月饼,而是奶奶从鏊子上揭下来的那张马宋饼。

老家昌乐的马宋饼,说破了天也就是张家常烙饼,可一到中秋,在奶奶手里就有了说不出的讲究,她总是一边揉面一边念叨:“圆圆的饼,像天上的月亮,吃了圆圆满满的。”

我最爱看她揣面的样子——身子微微前倾,用全身的力气压上去,面团在她手下"扑哧扑哧"地响,慢慢变得光滑透亮。她会在面团里抹上自家花生榨的油,星星点点地撒一层盐。那咸滋滋的香味,光是闻着就让人走不动道。

烙饼的火候最见功夫。奶奶用的是那口厚重的鏊子,架在院里东屋,用着晒干的柴火。她把手往鏊子上方一探,感觉热气“烘”地扑上来,就知道火候到了。擀好的面饼往上一放,“刺啦”一声,面香就窜出来了。最神奇的是看面饼慢慢鼓起包来,像揣着个秘密似的,表皮渐渐烙出焦黄的花纹。

这时候奶奶总会把烙的最好的那块给我:“快尝尝,刚做好的热乎着呢!”烫手的饼在两手间倒腾着,咬一口,外脆里软,面香混着花生油的醇香在嘴里炸开。哪还用就菜啊,光是这原原本本的麦香就让人停不下嘴。现在想想,奶奶揉进去的是力气,更是盼头。那鏊子底下烧的不是柴火,是她六十多年的日子。饼一圆,家就圆了,她心里就踏实了。

如今商场里的月饼琳琅满目,花样百出,可不知为啥,我舌头记住的,还是当年那被烫得直呵气、满手是油也要啃完的一张马宋饼。

这中秋吃来吃去,最后还是馋奶奶那一口,那不是饼,那是我的根。

(海湾新材料 付永庆)

Copyright © 2019 米兰·体育 All Rights Reserved

联系电话:0532-89076010

鲁ICP备14024413号 网站建设:中企动力 青岛

Copyright © 2019 米兰·体育 All Rights Reserved

鲁公网安备 37021202001462号

联系电话:0532-89076010 | 鲁ICP备14024413号 | 网站建设:中企动力 青岛